|

На выставках эротического экслибриса, да и на всякой выставке эротики у нас и за рубежом слышишь всегда один и тот же назойливый вопрос: а где граница между искусством и порнографией?

Ответа на этот вопрос нет и быть не может, потому что искусство давно уже превратилось в игру без правил.

Оскар Уайльд в предисловии к роману « Портрет Дориана Грея», заранее обороняясь от вопросов такого рода, между прочим, сказал, что в искусстве нет категории нравственного или безнравственного.

После таких деклараций, пожалуйста, становись актуальным художником. Дорога открыта.

Безнравственно только то, что плохо сработано. Любой, самый циничный эпатаж искусствоведы благородно назовут «провокативностью».

Однако, Дориан Грей всё-таки состарился, а его красота увяла, умерла, измученная аморальными выходками. Оскар Уайльд, дендист, эстет, а приходит к умозаключению, что низость, даже свершённая ради Красоты, ради чистого Искусства, всё равно прямо ведёт к смерти и разрушению.

Но именно страх пред неизбежной смертью толкает человека к безудержным восторгам любви. Пережив смертельную опасность, человек устремляется к женщине. Его организм кричит: «Скорее воспроизводись, завтра умрешь».

Поэтому Афродита возлежит не с трудягой Гефестом, а с Аресом, чья профессия заставляет ежедневно испытывать страх смерти.

А можно ли сохранить красоту навсегда или хотя бы состариться красиво? Можно. Это умеют делать хорошие художники и музыканты, но только глубоко религиозные.

Наблюдая художников эротоманов и в частности авторов эротических экслибрисов, я давно заметил, что только те из них рождают самые впечатляющие произведения, самые чувственные опусы, кто тяготеет к декоративности и даже к беспредметности. Те же, кто изображает эротические сцены с бесстрашной прямотой и реалистической откровенностью, увлекают фактурой, пятном, освещением, движением кисти или карандаша, чем угодно, но только не эротизмом.

Кто однажды полюбил гротески эпохи маньеризма, никогда не увлечется ни Фелисьеном Ропсом, ни Хансом Бельмером, ни Эгоном Шиле, ни приторным Климтом.

Орнамент, орнамент, гротеск, картуш, измирская керамика, росписи руанского и дельфтского фаянса, наша усольская эмаль – вот, на мой взгляд, идеальные образцы эротического искусства.

Всеми любимы абсолютно станковые офорты Рембрандта. Среди них есть два, где Рембрандт изображает половой акт. Один называется « Монах на хлебном поле», другой – «Автопортрет с Саскией». Как истый верист, Рембрандт трактует половой акт не как нечто возвышенное, сакральное, но как будничное, буржуазно- деловитое отправление естественных функций обмена веществ. Никакой поэзии, никакого пафоса.

С такой же мудрой простоватостью он гравирует и портреты. Отметим среди них портрет Яна Лютмы. Это друг Рембрандта и Рембрандт трактует своего друга невзрачным хитроватым старикашкой. А этот невзрачный старикашка был знаменитым голландским ювелиром. Он со своим сыном Яном Лютмой – младшим создавал серебряные изделия, невероятные по своей фантастичности, эротичность которых не поддаётся описанию. Кроме того, они награвировали резцом и офортом много проектов картушей, ваз, гротесков, орнаментальных десюдепортов и др.. Всё это выполнено в так называемом «ушном стиле». Этот стиль действительно напоминает ушную раковину, но ещё больше он напоминает какие–то шевелящиеся биологические субстанции, очень двусмысленные. То они собираются в хитроумные барочные складки, то натягиваются до напряжения, потом вдруг лопаются с хлюпаньем, а на месте надрывов возникают там и сям дыры, вернее будто бы кратеры в закипающем киселе.

Как странно, что Ян Лютма, этот адепт неистового, яростного барокко, дружил с художником, постоянно профанировавшим театральный пафос, фантастичность современного ему стиля.

Итак, орнамент. Нас окружает грандиозный мир не только животных, но главным образом растительных форм.

Как бы ни были бессистемны и хаотичны мои предыдущие размышления, а всё-таки из них логически произошла одна мысль. Эта мысль, эта идея родилась словно Афина – Паллада из головы Зевса. Идея проста, но обещает вдохновенный и успешный труд: изображайте любовные битвы растений, цветов.

Михаил Верхоланцев

6. 03. 2010.

|

|

Михаил Верхоланцев ЭПИЗОДЫ ИЗ ИСТОРИИ ГРАВЮРЫ НА ДЕРЕВЕ

|

|

| |

Коль не умеешь ты нравиться всем,

Будь лишь не у многих в чести.

Нравиться многим - прескверно…

Этот античный софизм мог бы быть девизом идеального художника, эти гордые слова так и просятся быть начертанными на цеховом знамени ксилографов. Ведь гравюра на дереве, особенно продольная, редко слышала в свой адрес панегирики, редка была просто скромная похвала за почти шестисотлетнюю европейскую историю ксилографии. Альбрехт Дюрер, однако, сильно влиял на итальянских художников. Доходило до курьёзов: Марк Антонио Раймонди копировал ксилографии Дюрера резцом на меди, снабжал копии монограммой Дюрера и продавал. Маньерист Якопо Понтормо под влиянием гравюр на дереве и живописи Дюрера написал свою знаменитую картину «Христос в Эммаусе», в которой явны черты живописного кьяроскуро, то есть лепки формы с помощью резкой светотени. Дерзну сказать, что караваджистскую революцию совершили… ксилографии Дюрера. В самом деле: стоит вглядеться в абсолютно дюреровские фигуры заднего плана замечательной картины «Христос в Эммаусе», как обнаруживаешь там программу и для Караваджо, и для Рибейры и даже для Веласкеса. Известно, что Караваджо видел живопись Якопо Понтормо, Джованни Савольдо, Якопо Бассано, Джованни Батиста Морони, которых и следует считать предтечами караваджизма. В том и парадокс, что гравюра на дереве, призванная сохранять плоскость листа и знаковость в духе византийских традиций, помогла иллюзорному, веристскому вторжению в трёхмерное пространство. Когда же европейские художники в семидесятых годах XIX века заранее почувствовали приближение кризиса реализма, они увлеклись японской ксилографией, абсолютно плоскостной и декоративной.

В 1515 году Дюрер создал гигантское (341х292 см. !!) ксилографическое творение, состоящее из 190 отдельных листов. Оно изображает роскошную триумфальную арку, прославляющую кайзера Максимилиана I. Гравюра храниться в национальном музее Нюренберга. Конечно, Дюрер не мог один свершить этот героический труд. Ему помогали многие формшнайдеры (резчики печатных форм). Часто формшнайдеры были превосходными рисовальщиками и темпераментными художниками. Вспомним, лишь знаменитых: Никколо Больдрини, Кристофа Йегера, Петера Флотнера, Тобиаса Штиммера. Но многие забыты, впрочем, чем дальше вглубь веков, тем меньше художники носились со своим «я». Слово гений, то есть творец, вошло в обиход недавно, а в XVI веке творцом называли лишь Господа Бога.

Тициан и Рубенс охотно сотрудничали с ксилографами, правда, строго контролируя их. Принято считать, что имя великого формшнайдера

К. Йегера кануло бы в Лету, не будь Рубенса, а Тициана даже считают учителем удивительного резчика Н. Больдрини, а также Доменико делле Греке.

Экспрессионисты революционной и Веймарской Германии увлекались продольной гравюрой и, сотрудничая с левыми журналами, вставляли авторские доски прямо в полосы шрифтового набора, чтобы трудящиеся могли на другой же день приобрести подлинные произведения искусства. Наконец, наши советские искусствоведы вскользь похваливали энтузиазм и «импрессионизм» Дж. Скорали, всерьёз исследовали кьяроскуро Уго да Карпи, превозносили В. Фаворского и его последователей. Вот, пожалуй, и все триумфы гравюры на дереве, зато тычки и унижения разного рода в большом изобилии приняла эта графическая Золушка.

Обрезную ксилографию кватроченто, ещё совсем юную, полную молодого здоровья и очарования, обвиняли в аляповатости и неуклюжести. Но от гравюр Михаэля Вольгемута или итальянских обрезных гравюр, поражающих своим аскетизмом невозможно оторвать глаз, словно великая магия спрятана в этих немногословных аристократических сценах, развёрнутых на фоне скудного ландшафта или пустынного интерьера.

И как загадочно красивы, как выразительны « деревянные» чертежи-иллюстрации к техническим трактатам, медицинским справочникам, гербарии или архитектурные обломы в каких-нибудь увражах, например Филибера де Лорма, а также распашные венецианские ведуты! Удивительно, что современники этого не видели. Даже Леонардо да Винчи, обращаясь к будущим издателям своих анатомических рисунков, советовал: « Пусть бедность не вынудит вас обратиться к гравюрам на дереве»

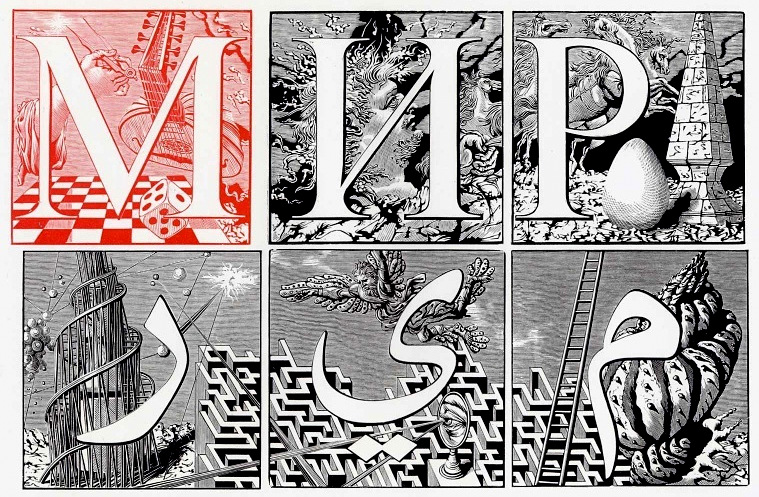

В роскошных фолиантах XVI и XVII веков среди офортов и пышных резцовых гравюр встречаются и ксилографии: заставки, концовки, издательские марки для титулов, политипажи и буквицы. Но вглядитесь в эти мелкие гравюрки и буквицы. Каждая безукоризненно скомпонована, остроумна, энергична, мастерски нарезана – словом всех похвал в превосходной степени заслуживает безымянный формшнайдер. Вот чем вдохновлялся Владимир Фаворский, оформляя «Воззрения аббата Жерома Куаньяра» Анатоля Франса.

В XIX веке (торцовая уже ) ксилография победно воцарилась в книгах и журналах, потеснив гравюру на стали и литографию. Увы, теперь

мастер - ксилограф уж не был отменным рисовальщиком и не объединял в одном лице гравёра и живописца, как Дюрер, гравёра, архитектора и живописца, как Тобиас Штиммер, или гравёра и ювелира, как Петер Флотнер. Поэтому в гравюрах на дереве века технической революции появился некоторый оттенок пикантного дилетантизма. Макс Эрнст не без иронии делал коллажи из этих репродукционных гравюр. Красотой и загадочностью этих коллажей Макс Эрнст, конечно же, обязан труду

безымянных гравёров. Мы легко можем себе представить эти иронические коллажи, стоит только взглянуть на современное оформление серии детективов Бориса Акунина.

Армия ксилографов - репродукционеров, обслуживавшая полиграфию XIX – начала XX веков, повсеместно практиковала белый перекрёстный штрих.

Эта практика и натолкнула на идею растрового клише, вытравленного на цинке. Изобретение растрового клише разом лишило всех ксилографов работы. На освободившиеся торцовые доски бросились профессиональные художники, не имевшие, впрочем, гравёрной выучки.

Этим и объясняется ксилографический бум двадцатых годов прошлого века в Европе и России. Аристид Майоль, знаменитый скульптор, не отказывал себе в удовольствии гравировать на дереве. О наслаждении гравированием писал Карл Рёссинг. Василий Масютин иллюстрировал свои эротические романы собственными ксилографиями редкой красоты. Даже Василий Кандинский награвировал несколько превосходных досок. Издали эти гравюры производят впечатление обычных опусов знаменитого абстракциониста. Они очень красивы по пятну, так и манят к себе. Понятно, для того абстракционист и освобождался от пут фигуративности, чтобы быть свободным хозяином пятна. Подходим ближе. И тут любителя актуального искусства ждёт жестокое разочарование: это абсолютно фигуративные, тщательно награвированные эстампы.

И вот современный нам знаток – коллекционер умиляется самым пустяковым офортом и пренебрегает даже самой интеллигентной гравюрой на дереве. Причин такой исторической несправедливости суть много. Следует указать только на главную: глаз зрителя обычно хочет непременного и убедительного прорыва в глубь трёхмерного пространства, тогда как резчик по дереву ищет лишь плоскостных красот, сознательно избегая иллюзорности и больше напирая на линеарную декоративность. Удерживать плоскость листа его заставляет инстинкт художника, ограниченного в выразительных средствах и потому выбирающего самый оптимальный, самый лаконичный путь. Сам материал делает ксилографа умным.

А материал этот – дерево. В дереве есть душа. Любуешься силуэтом липы, дуба, берёзы или реликтовыми формами сосны и лиственницы, гладишь отшлифованную, тёплую поверхность самшитовой доски, дерево обязательно отблагодарит за любовь к нему не только творческим успехом, но и духовным здоровьем. Деревья, окружающие нас, это островки, остатки, воспоминания о рае, который зрел Адам.

Ксилограф знает, что его работы не принесут ему ни славы, ни финансового успеха. Он такой же энтузиаст, как инситный художник, как безвестный изобретатель. Поэтому его работы аккумулируют особую энергию, подобную энергии, излучаемой холстами бескорыстных наивных реалистов.

Михаил Верхоланцев, ксилограф

|

|

Михаил Верхоланцев КНИГА И КСИЛОГРАФИЯ

|

|

| |

Многие ксилографы, экспонируя свои работы, замечали, что публика ленится смотреть эти миниатюры. Зачем напрягать зрение, когда кругом большая, яркая и легко доступная информация? Графика вообще предназначена для элиты, для зрителя, воспитанного на плоскостном, а не на трёхмерном изображении. Техника гравюры на дереве требует педантичной скрупулёзности и технологической дисциплины. Казалось бы, такая методология в работе, способная убить любой горячий темперамент художника, сообщает эстампам дух какой-то холодной выхолощенности. Нет же, этого не происходит. Стоит колоссально увеличить оттиск любой торцовой ксилографии, как на зрителя хлынут лучи всех тех восторгов, которые сквозь увеличительное стекло согревали душу гравёра.

И вот эти миниатюры попадают в свою стихию, а именно, на полосу книги или журнала, а им ещё соседствует шрифтовой набор. Тут же мощь этих гравюр становится очевидной, они легко попадают в масштаб и безусловно господствуют на полосе, так что даже цветная репродукция не выдерживает соперничества на страницах книг. Не буду истолковывать все причины этого феномена, а укажу только на главную из них. Причина заключается во взаимодействии фактуры ксилографии с фактурой набора и не только с серой массой шрифта. Ведь каждая отдельная литера это родная сестра ксилографии, это маленькая гравюра.

Раньше, ещё до изобретения подвижных литер, книги печатались с таких деревянных форм, где весь шрифт был вырезан рядом с изображением на одной доске. Подобные формы дошли до наших дней в виде досок для печатных пряников, или в виде деревенских форм для отливки пасхи, или в виде досок - орнаментов для ситцевой набойки. Встречаются даже духовные книги, отпечатанные с цельных досок в XIX веке. Как только Гутенберг изобрёл подвижной шрифт, так художники стали трудиться над начертанием всё новых и новых гарнитур. Книжные дизайнеры хорошо знают достославные имена этих шрифтовиков и книгоиздателей. Каждая литера алфавита, нарисованная, а потом награвированная, была большим триумфом в жизни художника. Если вглядеться через увеличительное стекло в любую букву шрифтового набора, можно только удивляться, как много квалифицированного труда вложил автор гарнитуры в создание маленького шедевра, так насущно необходимого в полиграфии.

Читатель, наслаждаясь красивым словом, напечатанным в книге, и не подозревает, что часть удовольствия от прочтения приносит именно начертание букв, этих маленьких изысканных гравюр.

Верхоланцев

|

|

Михаил Верхоланцев АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА В ГРАФИЧЕСКИХ ИСКУССТВАХ

|

|

| |

XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ

Как среди безбрежного моря католической схоластики вдруг возник

жаркий интерес к человеку, к личности, к анатомической красоте?

Почему Ренессанс принято считать эпохой гуманизма? Как Европа словно очнулась от тяжко-сладкого и мистически завораживающего сна готики, и художники с простодушным удовольствием вдохнули холодный воздух солнечного утра Кватроченто, тут же бросившись с юношеским любопытством исследовать окрестный мир и человека.

Первое: Италия не приняла глубоко даже интернациональную готику, так крепки в ней были романские корни. Брунеллески, например, считал Италию прямой наследницей древнеримской цивилизации, а эту цивилизацию следует культивировать вновь, избавляясь от чуждых варварских наслоений. И он своей архитектурной практикой доказал, что это не только декларация. Даже не столько купол Собора Санта Мария дель Фиоре, а больше главный неф базилики Санта Спирита тому подтверждение.

И потом, новому, почти языческому искусству способствовали многочисленные находки фрагментов античной пластики, которыми так богата была почва Италии.

В знатных семействах модно было держать небольшие собрания антиков уже в первой половине XV века, а наиболее известным коллекционером - энтузиастом был падуанский художник Франческо Скварчоне. Он был ещё и педагогом. В его мастерской обучались 137 учеников, такова была его популярность. Эти его ученики не только учились перспективе, но и копировали античные фрагменты скульптур и обломы. Среди знаменитостей были Козимо Тура и приёмный сын Скварчоне Андреа Мантенья, Карло Кривели, Винченцо Фоппа.

Образовалось целое направление, называемое скварчонизмом.

Жесткий рисунок, непреклонная волевая линия, выразительная острая композиция, суровый скалистый ландшафт, тяготение к плоскостной декоративности - таковы характерные черты стилистики художников северо-восточной Италии.

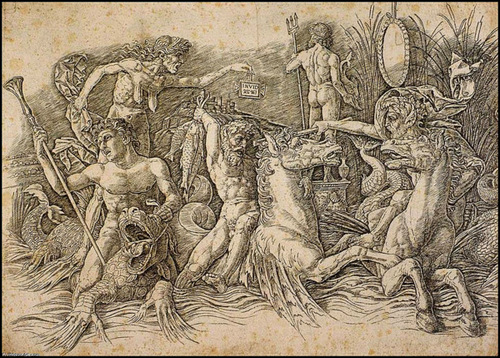

№1 Мантенья. Морские монстры.

№2. Римская история

Конечно, художники падуанско-феррарской школы оказали влияние на более продвинутых флорентинцев. Росписи в феррарском дворце Скифанойя герцога Борсо де Эстэ, выполненные феррарскими художниками во главе с Франческо дель Коса и Эрколе де Роберти, относятся к числу первейших шедевров живописи кватроченто. Вот образец влияния этих художников на флорентинца Антонио Поллайоло.

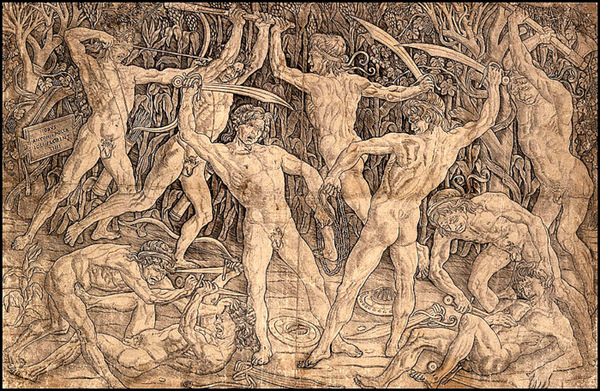

№3 Антонио Поллайоло «Битва десяти голых» гравюра резцом

Эта странная, завораживающая гравюра резцом изображает свирепых бойцов, по какой-то непонятной причине абсолютно голых..

Антонио Поллайоло с равным интересом относится к анатомическому строению сражающихся и к психологии сладострастного зверства, которое он вполне мог наблюдать в своей жизни. Но это зверство благодаря изысканной композиции и уверенному рисунку не производит отталкивающего впечатления. Тут важно отметить, что рисовальщик, скульптор и ювелир Поллайоло был мастером рисовать обнаженное тело в момент движения, в момент напряженной кульминации борьбы.

Умбрийец Лука Синьорелли был в стороне от влияния скворчоонистов. Его рисунок не так изыскан, как у мастеров феррарско- падуанской школы. Но его знаменитые фрески в капелле Сан Брицио собора в Орвието на темы конца мира, как считается, вдохновили Микельанджело на «Страшный суд» Сикстинской капеллы. Фрески изображают сонмы обнаженных праведников и грешников, вылезающих из могил и готовящихся к Судному дню.

№4 Лука Синьорелли. Рисунки для фрески «Судный день»

Колючий, волевой рисунок художников падуанско-феррарской школы повлиял и на Вероккио, а тот, в свою очередь передал эту колючесть рисунку Леонардо да Винчи, как полагал исследователь его творчества А. Л. Волынский.

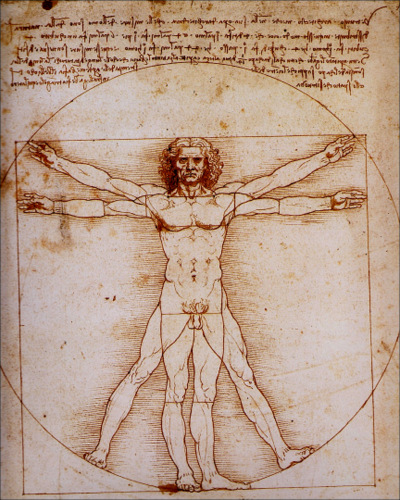

За десять лет до того, как Лука Синьорелли начал писать фрески собора в Орвието, Леонардо да Винчи взялся за работу над антропометрическими исследованиями. Точная дата начала этой тщательной работы – апрель 1489 года. Леонардо начал измерять многих юношей и одновременно лошадей из конюшни Лодовико Моро. Известны имена двух юношей, пропорции которых были зафиксированы Леонардо. Это Треццо и Караваджо. То была подготовка к созданию грандиозного конного монумента Франческо Сфоца. Невиданный дотоле всадник, поднявший коня на дыбы, должен был затмить своим совершенством и Гатамелату Донателло, и Коллеони Верокио. Леонардо было тогда всего 37 лет. Он не был приближен к герцогу, но очень хотел утвердить свой проект. Антропометрия давала ему статус ученого мужа. Следует помнить, что живопись и скульптура не входили тогда в число так называемых гуманитарных искусств. К гуманитарным, или изящным искусствам относились математика, астрология, геометрия, риторика, поэзия, музыка, а скульптура и живопись были таким же ремеслом, как кузнечное или горшечное дело. Но Леонардо, привыкший глубоко вникать в любое дело, вскоре так увлекся измерениями, что подправил незыблемые антропометрические каноны древнеримского архитектора Витрувия(80 – 20 г.г. до н. э.).

Заметим, многие архитекторы искали некий модуль пропорций человека, полагая, что это поможет создать гармоничную архитектуру.

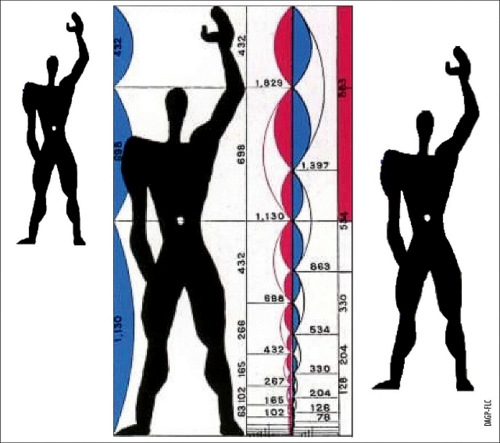

Вспомним знаменитый модулор Ле Корбюзье. А во времена Леонардо эти поиски принимали характер поисков философского камня. Считалось, что числа имеют некий сакральный и магический смысл.

№5. Леонардо да Винчи. Анатомия по Витрувию.

№6 Модулор Ле Корбюзье

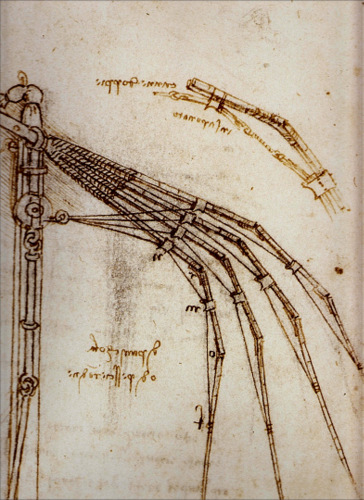

В дальнейшем Леонардо настолько углубился в анатомию человека и животных, что это помогло ему сделать ряд открытий в области воздухоплавания, механики и военной техники, не замеченных современниками. На этом примере видно, как искусство обгоняло развитие науки, отягощенной религиозными догмами. Через пятьсот лет другие поколения вновь повторили открытия Леонардо да Винчи. Тщательные рисунки, сделанные непосредственно с трупных препаратов поражают своей точностью. Мечтая о публикации своих трудов, художник-ученый говорил: «Пусть бедность не вынудит вас прибегнуть к гравюре на дереве, рисунки должны быть награвированы резцом». Далее мы увидим, как Дюрер издал свою «Анатомию пропорций» с иллюстрациями именно в продольных ксилографиях. Интересно, что мускульную систему человека Леонардо трактует как систему рычагов. На рисунке мы видим только сухожильную часть мускулов. Художника явно интересует механика. Добыть тело усопшего, какого-то разбойника или бездомного, было опасно. Препарирование происходило в глубочайшей тайне. Многих анатомических сведений не удавалось узнать. Но Леонардо интересовался и анатомией животных. Он препарировал птиц, рептилий и млекопитающих. Конечно, он заметил многочисленные аналогии в строении человека и животных. Он заполнял лакуны знаний анатомии человека знаниями анатомии животных.

№7 Дюрер. деревянная гравюра

№8 Леонардо да Винчи. Плечевой пояс.

№9 Леонардо да Винчи. Лапа медведя.

№10 Леонардо да Винчи. Проект летательного аппарата

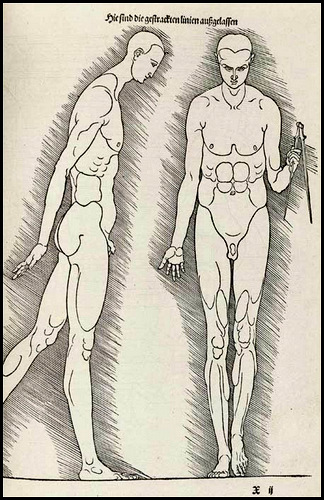

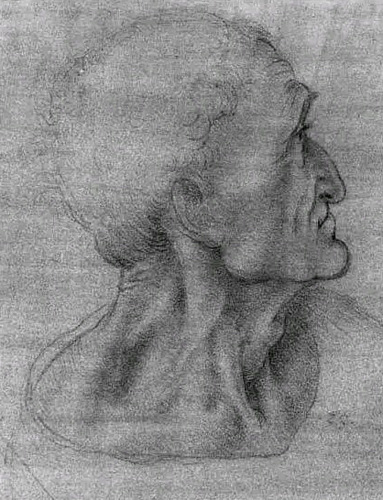

Теперь обратимся к Дюреру. Он всеми силами хотел быть человеком Возрождения, а оставался всё же готическим художником. Автопортрет называется «Се Человек». В руках его орудия страстей. Автопортрет показывает стремление подражать итальянской трактовке человеческого тела. Он подражал итальянцам, а итальянцы копировали Дюрера. Марк Антонио Раймонди копировал ксилографии Дюрера в технике резцовой гравюры на меди, ставил монограмму Дюрера и продавал гравюры. Дюрер судился с ним. Суд постановил: гравюры копировать можно, но монограмму не гравировать. Великий маньерист Понтормо подражал Дюреру в композиции и в цвете. Перед нами портрет матери Дюрера. Для любого рисовальщика это замечательный пример цепкого, осторо-анатомического построения головы. Следует обратить внимание на построение скуловой кости и надбровных дуг, потому что многие рисовальщики сажают ухо слишком близко к глазу, не дождавшись окончания дужки скулово- височной кости, тогда как ухо располагается в конце довольно длинной скулово - височной кости. Но на рисунке есть маленькая ошибка.

Латеральная головка грудино- ключично –сосцевидного мускула крепится непосредственно к ключице, а должна крепиться к грудине. Медиальная головка вовсе отсутствует. Голова Иуды на рисунке Леонардо показывает идеальное знание этого мускула.

История этого рисунка очень интересна. Монахи торопили медлительного и тщательного художника. В ответ Леонардо пригрозил, что напишет Иуду с портретным сходством нетерпеливого настоятеля.

№11. Дюрер. Се Человек

№12 Дюрер. Портрет матери

№13. Леонардо да Винчи. Голова Иуды

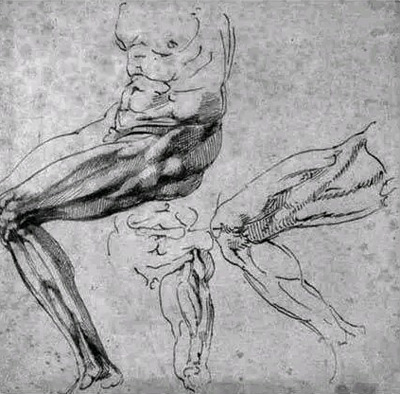

Подготовительный рисунок ноги для фрески потолка Сикстинской капеллы Микельанджело показывает прекрасное знание анатомии бедра. Из мускулов «гусиной лапки» мы видим только портняжную. Внутренняя головка четырехглавой бедра обозначена бегло и очень ловко. Так же ловко нарисованы приводящие мускулы. В рисунке внешней стороны бедра путаница, но четко обозначен натягиватель широкой фасции и подвздошно-большеберцовый тракт.

№14. Микеланджело. Анатомические рисунки

№15. Микеланджело. Анатомические рисунки

№16. Баччо Бандинелли. Лаокоон.

Баччо Бандинелли знаменит тем, что реконструировал утерянные руки Лаокоона. Великий скульптор маньерист Бартоломео Амманати – ученик Баччо Бандинелли. Лаокоон и Бельведерский торс две знаковые скульптуры, питавшие многие поколения художников.

Ещё один подготовительный рисунок Микельаджело для потолка Сикстинской капеллы. Это Сивилла Лидийская. Рисунок виртуозный с точки зрения анатомии. Особенно выразительны ость лопатки, пучки дельтовидного мускула, прикрепляющегося к ней, сама лопатка, прямо –таки скользящая по ребрам, большая круглая мышца, оттянутая рукой. Не ускользнула от внимания художника «анатомическая табакерка» кисти руки.

№17. Микеланджело. Рисунок Сивиллы Лидийской.

№18. Микеланджело. Подготовительный рисунок для росписи плафона.

№19. Якопо Понтормо. Рисунок «Моисей, принимающий скрижали»

№20. Якопо Понтормо. Сидящий крестьянин.

Сравнивая предыдущий рисунок с рисунком Понтормо, видим, что художник находился под сильным влиянием Микеланджело. Тот же интерес к движению лопаток при поднятых руках, тот же интерес к мускулам спины.

Якопо Понтормо не только копировал своего кумира, но и писал картины по его картонам. Другой рисунок Понтормо – подготовка к знаменитым росписям виллы Поджо а Кайано. Эти росписи настолько опередили время, что вызвали крайнее изумление и непонимание современников. Художник неожиданно отрешился от господствующего маньеризма и превратился в своеобразного вериста. Воспользовавшись канонической темой

«Вертумн и Помона», он просто написал современных ему крестьян виноградарей. На рисунке мы видим сидящего по-портновски крестьянина.

Внимание привлекают бугристости большеберцовой кости, которые бывают только у трудовых, физически развитых людей. Так же сильно развит передний большеберцовый мускул, который пересекает голень наискосок. Этот мускул создает впечатление кривоватости голени. Кривоватую голень очень любил изображать Рубенс. Он заметил, что у атлетичных людей ноги кажутся кривыми. Тут следует вспомнить знаменитую фразу Пушкина: «… Только вряд найдешь ли ты в России целой две пары стройных женских ног…» Пушкин и не заметил, какой комплимент он преподнес, сам того не подозревая, русским женщинам.

№21. Кантарини. Я вас!

№22. Кристоффель Йегер. Геркулес, побеждающий зависть и раздор.

№23. Николо Больдрини. Обезьяний Лаокоон.

Рубенса обслуживали формшнайдеры и гравёры резцом. Прекрасным формшнайдером был Кристофф Йегер. Он был своеобразным репродукционером картин Рубенса. Сам Рубенс любил подправить сангиной или углём пробный оттиск. Перенесясь в XVIII век, заметим, как галантный художник Ватто, копируя обожаемого им Рубенса, пытался выправить кривизну Рубенсовских голеней. Ватто очень огорчался, заметив немедленно пропавшую выразительность.

Больдрини, другой великий формшнайдер, обслуживал Тициана. Сохранилось много собственных композиций Больдрини. Вот одна из его виртуозных продольных ксилографий «Обезьяний Лаокоон».

Тициан, как известно, был в стороне от господствующего в его время маньеризма. А в это время маньеризм добрался до северных стран, где все ещё были сильны готические традиции. Сложился удивительный, чудовищный симбиоз. Вот гравюры резцом Гендрика Гольциуса.

Анатомия, берущая своё начало от картона Микеланджело «Битва при Кашине», который копировали многие художники, здесь сильно гипертрофирована. Мышечные массы как бы вздуваются, и это характерная черта гравюр не только Гольциуса, но и Мюллера, Саделера и Яна

Санредама.

№24. Хендрик Гольциус. Кадм, пожираемый драконом.

№25. Ян Мюллер. Похищение сабинянки. Со скульптуры Адриана де Вриса.

№26. Хенрдрик Гольциус. Кисть руки.

Маньеризм это стиль искусства контрреформации. Это своеобразный протест в виде изысканных форм против аскетизма лютеранства. Первым маньеристом был Микеланджело. Он декларировал новый стиль лестницей библиотеки Лауренцианы и усыпальницей Медичи. Но маньеризм был только юностью пышного барокко. Среди бушующего барокко бывали островки веризма.

Караваджизм один из этапов демократизации изобразительного искусства.

Но, чем ближе художники были, образно говоря, к фотографии, тем равнодушнее они были к анатомическим аспектам рисунка.

Михаил Верхоланцев

|

N 1

|

N 2

|

|

N 3

|

N 4

|

|

N 5

|

N 6

|

|

N 7

|

N 8

|

|

N 9

|

N 10

|

|

N 11

|

N 12

|

|

N 13

|

N 14

|

|

N 15

|

N 16

|

|

N 17

|

N 18

|

|

N 19

|

N 20

|

|

N 21

|

N 22

|

|

N 23

|

|

|

Михаил Верхоланцев ФИЛОСОФИЯ РИСУНКА

|

|

| |

Всякий человек, развиваясь и мужая, постепенно выстраивает в своём сознании схему мироздания. Он сам себе доморощенный философ, эта схема мироустройства - его вера, его нравственная, этическая и эстетическая база. Но он никому не поверяет своего кредо, а художник поверяет, невольно излагает, наглядно именно своими работами. Эти воззрения художника на конструкцию вселенной яснее всего излагаются в его рисунках.

Если взглянуть на окружающий нас мир, на дома, мосты, машины, мебель, посуду, одежду, осветительную арматуру…на всё, то надо думать, то следует представить себе, что это всё проектировалось карандашом или пером. Иными словами, вся цивилизация обязана своим развитием рисунку, этому движку, мотору, чернорабочему и одновременно проектировщику. Вот стол, за которым сидит человек; ведь каждая царга его, каждый шип были нарисованы, а потом вычерчены. Вертолёт, изобретённый Сикорским, был сначала нарисован, и можно себе представить, что изобретатель задумчиво рассматривал рисунки Леонардо…

А теперь обратимся к самому художнику, который рисует. Один впивается глазами в натуру, любуется ею, он силится понять её конструкцию, её устройство. Его рисунок нервный и сбивчивый. Пропорции изображаемого объекта трактуются очень субъективно. Но зрителя этот рисунок завораживает картиной борьбы с её победами и поражениями.

Другой рисовальщик простодушно, с рабской покорностью копирует натуру. Он никогда не ошибётся в пропорциях, постоянно проверяя себя карандашом на вытянутой руке. Он тщательно отделывает все собственные и падающие тени, все рефлексы и тональные отношения. Он желает максимально приблизиться к фотографии. Естественно, такой рисунок нравится всем, потому что фотография, её трёхмерность суть самые демократичные, всем понятные способы изображения.

Педагогическая практика, однако, обнаруживает, что студент, так долго и так тщательно трудившийся над фотографией, как правило, ничего не зафиксирует в своей памяти впрок, для будущей профессиональной практики. А ученик, нарисовавший сумбур вместо показательного реализма, может повторить рисунок, не глядя на натуру.

Итак, мнимость или видимость, знание предмета или созерцание его – таковы интересующие нас методы рисования.

Всем известны классические натурные постановки. Они всегда были ориентированы на грандиозность будущих исторических картин. Русские художники бросились догонять Запад, с его трёхмерностью изображений, отринув вековые традиции восточной плоскостной изобразительной системы. «…Последний день Помпеи стал русской кисти первым днём…», писал восторженный поэт, словно не было у нас ни Левицкого, ни Рокотова, ни Венецианова. История часто высмеивает прошлые модные тенденции; не пройдёт и пятидесяти лет после всеобщих восторгов от Брюлловской иллюзорности, как Европа увлечётся японской ксилографией, принципиально плоскостной. Стиль МОДЕРН это торжество декоративной двухмерности. Торжество техники.

.., а в недрах этого стиля зародился конструктивизм, за ним последуют деструкция и беспредметность. Рисунок, особенно архитектурный, наглядно и выразительно демонстрирует развитие, молодость, зрелость стиля и его декаданс(сан узел).

Но возвращаемся к рисованию трёхмерности, даже к караваджизму…

Никола Пуссен сетовал: «Караваджо пришёл, чтобы убить искусство». Прав ли он? Ведь караваджистами были превосходные рисовальщики: Хусепе Рибера, Рембрандт, отец и дочь Джентиллески, Матиас Стомер, Гверчино…Правда, все они использовали в своих произведениях кьяроскуро не как самоцель, но как побочное, вспомогательное средство выразительности.

Сам же Караваджо, оглушённый и ослеплённый своим открытием, совершенно не заботился о линейной красоте рисунка, но с вдохновением добивался фотоэффекта. Всякого рисовальщика, устремлённого к фотографии, подстерегают разного рода зрительные нелепости. Взглянем на знаменитое Ватиканское « Положение во гроб» №16. Караваджо.

Мускулистые ноги фарисея Никодима кажутся ногами Марии Клеоповой, правая рука которой нелепо венчает голову другой Марии. Ещё более неудачно скомпоновалась рука девы Марии с головой св. Иоанна. Однако именно это произведение Караваджо считается вершиной его творчества. Многие живописцы вдохновлялись этой картиной, например, П. Рубенс и

П. Сезанн. Эпикуреец и гедонист Рубенс, полная противоположность кинику и беспощадному реалисту Караваджо, весьма вольно скопировал знаменитое полотно и, заметим, инстинктивно избежал промахов, перечисленных выше. Избежал именно потому, что заботился о плоскостном звучании рисунка, а ещё потому, что был истым художником барокко с его галактическими завихрениями.

Протестант и реформатор Караваджо работал в эпоху маньеризма, стиля католической контрреформации. Элементарные приёмы композиции, наработанные к тому времени, им игнорировались. Характерной для маньеристов взволнованной взвинченности фигур он противопоставляет «естественную» грубоватость. Привычная для реформатора Караваджо композиционная схема такова: на плотно-тёмном прямоугольнике холста резко высвечиваются там и сям фрагменты тел и драпировок. Эти фрагменты выскакивают из темноты настолько спонтанно и несогласованно с краями и углами картины, что ожидать консонанса для глаз не приходится.

Но рядовой зритель так увлечён убедительно резкой лепкой форм, иллюзорностью светотеней, жестоким реализмом отрезаемых голов, что готов дать резкую отповедь любой эстетской критике, даже критике самого Никола Пуссена. Так прав или ошибался Пуссен? Неужели он предвидел будущий кризис веризма?

Тут следует напомнить, что европейское изобразительное искусство пережило ряд демократических революций: отказ от Византийской плоскостной системы, караваджизм, камеробскура Фабрицио и Вермеера, реализм Делакруа и изобретение фотографии. Пик веризма наступил одновременно с помпьерами и салоном. Реакция, желание радикальных перемен и стилистического обновления выражались сначала в увлечении японской гравюрой и импрессионизме, потом в дендизме и модерне. Как было сказано выше, в недрах модерна зародился конструктивизм.

Увлечение негритянской и океанической скульптурой окончательно сбросило путы реализма. Последовали революции отнюдь не демократические: дадаизм, эстетизировавший абсурд и нелепости разного рода, близкий родственник сюрреализму, метафизикам, футуризму, лучизму; воцарилась деструкция… словом, появились многочисленные и разнообразные виды авангардизма.

Немецкий экспрессионизм очень повлиял на советских художников, особенно графиков, потому что бум ксилографии начала двадцатого века охватил одновременно три революционные страны: Россию, Германию и Мексику. В 1928 году Макс Бэкман, один из ведущих художников немецкого экспрессионизма, опубликовал свои « Шесть сентенций в работе над картиной». Вот два отрывка из этого труда, точно характеризующие его методу: « Изменение оптического ощущения мира объекта с помощью трансцендентной математики души субъекта определяет конструкцию картины… Перевод трёхмерного пространства мира объекта в двухмерное плоскостное в картине – признак настоящей формы…». Но беспредметность, абстракция надолго и деспотически воцарилась в сферах изобразительного искусства, объявляя всякую фигуративность чем-то неприличным.

Такое положение не могло не вызвать ответную реакцию. Из итальянского футуризма произошло протестное движение « Новеченто», а из немецкого дадаизма вылилась « Новая вещественность». Оба течения декларировали культурный национализм, базирующийся на исторических ценностях искусства прошедших веков. Оба эти течения были родителями нашего Соцреализма, мощного стиля, который ошибочно считается достоянием только Советского Союза, тогда как он распространился по всей Европе.

Этот стиль, в свою очередь, высмеивали и профанировали отечественные нон-конформисты под бурные аплодисменты « Свободного мира». Все новации андеграундных художников были очень эпигонскими, но они зорко следили за тем, что делается на западе в сфере изобразительных искусств. Всё-таки они внедрили в нашу графику своего рода стиль, который я назвал бы « лохматым». Это сплав из графики Жана Карзу, с его трепещущими движениями пера, из рисунков пером Тадеуша Кулисевича и рисунков Рембрандта. Ярчайшим представителем этого модного стиля был Д. Лион, а сегодня его демонстрируют Ю. Перевезенцев и А. Антонов.

Сегодня мы наблюдаем две главные тенденции мирового рисунка: беспредметность (главным образом американский абстрактный экспрессионизм) и фотореализм. Очень модны грандиозные портреты, нарисованные карандашом с невероятной тщательностью, да так что каждая пора грубой кожи не ускользнула от назойливого карандаша. Совершенно непонятна утилитарная функция грандиозного рисунка. Неужели Пуссен был прав?

Моё твёрдое убеждение, как рисовальщика, - не следует стесняться Красоты, трансцендентной, вневременной, даже пафосной Красоты, красоты знания и умного рисунка.

Михаил Верхоланцев

|

|

|

Михаил Верхоланцев ПУТЬ ГРАВЁРА

|

|

| |

Нелепый случай сделал меня гравёром. Представьте себе провинциала – первокурсника Строгановского училища осенью 1955 года. Это я стою в вестибюле рядом с дорифором Поликлета и читаю соблазнительные объявления о наборе в кружки, секции, факультативы. Вот их точный перечень, как я помню: вокал, лёгкая атлетика, гитара и мандолина, пластическая анатомия, бокс, плакат, гимнастика и гравюра. Тогда это называлось художественной самодеятельностью и за всё платили профсоюзы. В эти кружки и секции даже завлекали. Бывало, профсоюзный или комсомольский лидер заметит студента – шалопая, подойдет к нему и скажет: « Ты, брат, у нас не охвачен, не хочешь ли заняться боксом? У нас прекрасный тренер…» В те времена любой молодой человек мог совершенно бесплатно получить дополнительную специальность по душе, а ведь любимая работа - это залог счастливой жизни. Вот так Ирина Архипова стала не архитектором, а великой певицей, ну а я, поступивший на отделение мебели, стал гравёром. А ведь мог бы стать Чиппендейлем или Булем, но не знал я в те времена, не понимал, что кресло Чиппендейля такой же шедевр в истории искусств, как Мона Лиза, как Усольская эмаль или как Бельведерский торс.

Так замечтался я перед доской объявлений и вдруг слышу циничный голос студента москвича: « Что разинул рот? Тут и думать нечего, беги скорее на гравюру. У вас только к третьему курсу на рисунке поставят обнаженную модель, а на гравюре уже стоит». Галопом несусь в ту аудиторию, в тот класс, где рисуют обнажёнку, вовсе не думая ни о какой гравюре. Беру мольберт, ставлю поближе к постаменту и нетерпеливо жду выхода натурщицы из-за ширмы. Мне представляется Венера в духе Кабанеля, Бугро или сэра Лейтона, но нет же! Преподаватель гравюры Федор Федорович Волошко ведь ученик А. Дейнеки и, конечно, подобно Дейнеке любит здоровенных, пролетарских женщин. И вот, из-за ширмы, тяжело ступая, выходит грузная, мускулистая, но обрюзглая циклопиня. От общей тяжести её стопы уплощены. Моё разочарование, огорчение, нет, отчаяние и возмущение беспредельны. Наглым образом опрокинуты юношеские идеалы, действительность говорит: « Посмотри на мир в упор!». Оглядываюсь на дверь, нельзя ли дать задний ход, но плотные ряды мольбертов и рисовальщиков давно преградили мне путь к отступлению.Уже натурщица становится в стандартную, давно заученную позу, теперь обводят мелом следы её ног, чтобы зафиксировать позу до следующего сеанса.

Тут Фёдор Фёдорович ласково просит изменить пошлую позу, обращаясь к громадине так ласково, будто перед ним крошка, субтильное, миниатюрное существо, а не величественный символ соцреализма.

Всю свою досаду я выплескиваю на бумагу, прикноплённую к мольберту. Саркастический мой рисунок приближается к карикатуре. Слегка уплощенную стопу я выворачиваю ещё больше, жировые складки нарочно утрирую, контрапост довожу до нелепости. Но странно: постепенно успокаиваюсь и начинаю рисовать с наслаждением. Теперь уж я думаю, что идеальную фигуру я рисовал бы со скукой.

Подходит Ф. Ф. Волошко « Ба! Ба! Да ты у нас экспрессионист! Да ты Отто Дикс! Да ты Макс Бэкман! Очень талантливо (я то знал, что вся талантливость заключалась в досаде). Завтра же выдаю тебе линолеум, и немедленно переводи на него рисунок». Тут он подходит к моему рисунку и лёгким, виртуозным движением поправляет уплощённую стопу. Я потрясён таким умением рисовать. Тупо уставясь в ловко нарисованную стопу, пытаюсь повторить виртуозное движение преподавателя. Этот день промелькнул 58 лет тому назад и канул в вечность, но я помню его так, словно он медленно протекал вчера. В этот день я полюбил на всю жизнь рисовать стопу.

С этого дня я стал скептически относиться к слову талант, или гений, зная, как нелепы бывают причины общественного мнения о талантливости.

В этот день начался мой путь к гравюре, долгий путь горьких поражений. Но зато я теперь гравёр, самоуверенный рисовальщик. Я затачиваю карандаш на наждачной бумаге, на превосходном оселке я добиваюсь ровной, как стекло, режущей фаски штихеля, а этот превосходный оселок есть моё государственное достояние, предмет моей гордости.

Я не стыжусь слова РЕМЕСЛО.

В Строгановском училище была замечательная библиотека. Недавно я посетил её.

Тот же громадный зал с высокими окнами, те же столы, но за ними сидят студенты не с книгами, не с книгами, не чертежами, не с рисунками, а с ноутбуками.

Меня пускали в редкий фонд библиотеки свободно пастись среди фолиантов.

Такую привилегию я заслужил тем, что подарил библиотеке цикл ксилографий Бернадского по рисункам Агина к «Мертвым душам» Гоголя. Эти ранние русские торцовые ксилографии факсимильного стиля достались мне от прадеда коллекционера Н.В. Баснина. Редкий фонд библиотеки содержал в себе книги XVII – XVIII веков, а также много трофейных антикварных книг, вывезенных после войны из Германии. Много было подделок под антиквариат, которые любил производить райхсмаршал авиации Герман Геринг. По его приказу книги печатались со старых форм и шрифтовых гарнитур на бумаге, отлитой по старинным рецептам. Даже водяные знаки были добросовестно скопированы. Переплёты всегда были из белой кожи. В этих новоделах с имперским штемпелем можно было любоваться уникальными оттисками старинных резцовых гравюр, офортов и хольцшниттов. В 70 годах прошлого века такие подделки очень дёшево продавались в московских букинистических магазинах. Я помню, как один мой знакомый немецкий коллекционер закупил целую библиотечку, не подозревая, что всё это увражи Геринга, не понимая, почему таможенники так спокойно пропускают подобные вещи за границу. «Это мой маленький реванш за поражение в войне» - радостно комментировал он свою покупку. Тогда я не стал огорчать счастливого коллекционера.

В редком фонде Строгановской библиотеки я обнаружил фолиант, отпечатанный в 1810 году. Точно так же, как новоделы Геринга, он был отпечатан со старинных форм (мода на старину раннего бидермейера уже предвещала назарейцев). В этом фолианте обнаружился оттиск продольной ксилографии, сложенный в гармошку. Я развернул его и ахнул. Дерзкий, мощный, энергично закомпонованный рисунок, изумительная, мастеровитая и аппетитная резьба. Это был неизвестный мне тогда формшнайдер XVI века. Теперь, удерживая в памяти чудесную композицию, я думаю, это был Никколо Больдрини.

Никколо Больдрини – знаменитый формшнайдер, обслуживавший своим трудом Тициана. Широко известна его гравюра по рисунку Тициана « Обезьяний Лаокоон». Красота обнаруженной мною гравюры заключалась не только в цвете (у гравёров отношения белого, чёрного и серого называются цветом), но, главным образом, в исключительно удачном попадании в масштаб. Немедленно я бросился созидать нечто подобное, желая даже «умыть» великого формшнайдера. Склеил из берёзовых брусков, отфуговал и отшлифовал довольно большую доску и стал лихорадочно трудиться день и ночь. Кто из художников испытал хоть раз в жизни такой восторг, такую эйфорию, будет всегда желать снова и снова испытать момент блаженства и небесной благодати, отказывая себе во всём ради этого торжественного момента искусства. Есть у одного советского поэта замечательные слова:

«… что-то с памятью моей стало,

То, что было не со мной, помню…»

Эта ложная память вспыхивает именно в моменты творческого экстаза. Слушаешь хоры и арии Генделевского «Самсона» или «Тебе одеящегося…» Петра Турчанинова и вдруг вспомнятся символистские видения Пюви де Шаванна или девичьи мечты моей бабушки, о которых она никогда не рассказывала. ( Моя бабушка была художницей – витражисткой и керамисткой).

Есть у Владимира Фаворского экслибрис для Ивана Фёдорова. Архитектор Фёдоров награвирован с большим сходством. Он шествует с посохом по жизненному тракту, а его увлекает и ведёт вперёд крылатый путто, а кругом солнце, цветы и травы. Этот Иван Иванович Фёдоров был заведующим отделением мебели нашего училища. Однажды он пригласил меня в свою холостяцкую квартиру и показал доску упомянутого экслибриса, любовно завернутую в чистый платок. Я был ошеломлён тонкостью и изысканностью резьбы. Тут же Иван Иванович дал мне для прочтения книжечку Василия Масютина о Томасе Бьюике, изданную в Берлине в 1922 году. На другой же день я бросился в гравюрный кабинет ГМИИ им. Пушкина и с восторгом осмотрел все имеющиеся гравюры Масютина и Бьюика. Но не Бьюик стал моей путеводной звездой, а его ученик Чарльз Томпсон, работавший в Париже в начале 19 века. У Бьюика техника гравирования очень уж сбивчивая, а Томпсон глубже почувствовал торец дерева и добился ровного серого тона изумительной красоты. То были юношеские годы торцовой ксилографии, а к концу века репродукционная ксилография стала имитировать фотографические снимки, потому и называется она репродукционной. Величайшая заслуга Владимира Фаворского в том, что он вновь вернул ксилографию на плоскость листа, подражая продольной гравюре былых времен. Ярче всего его любовь к обрезным гравюрам выразилась в цикле инициалов к «Воззрениям аббата Жерома Куаньяра» Анатоля Франса. Но беда в том, что художники круга Фаворского, отринувшие безвкусицу репродукционной гравюры, не владели умением гравировать ровный и бесстрастный серый тон, какой умели гравировать ксилографы – репродукционеры. Любуясь гравюрами Томпсона, я мечтал о таком серебре серого, но тоже не умел его делать. Мне повезло, хоть и поздно. В 1971 году Вячеслав Андреев, сын знаменитого ксилографа-репродукционера Василия Андреева, показал мне приёмы гравирования тонштихелями. С жадностью и быстро я усвоил науку. Я благодарен ему, скромному, сердечному человеку, подарившему мне мой изобразительный язык. Теперь, сочетая плоскостную чёрную эстетику продольных ксилографий старых формшнайдеров с красивым серым, я стилистически отличаюсь от любых ксилографов, как наших, так и зарубежных.

Первая книга, иллюстрированная моими продольными и торцовыми ксилографиями, вышла в издательстве «Знание» в 1964 году. То был научно-популярный «Трактат о вдохновенье, рождающем великие изобретения» Владимира Орлова. Иллюстрации награвированы не только по моим рисункам, но и по рисункам Бориса Симакова и Юрия Курбатова. Интересно, что дизайнером книги был молодой Максим Жуков, ныне знаменитый у нас и за рубежом.

В 1985 году издательством «Радуга» была выпущена книга «Уильям Шекспир. Гамлет.

Избранные переводы» К оригинальному тексту и к переводам Н. Полевого, А. Кронеберга, М. Лозинского и Б. Пастернака я награвировал на торце самшита шмуцтитулы. Каждая сцена нарисована в виде маленького театрального представления.

Все персонажи действуют на камерных подмостках. В книжных магазинах за этой уникальной книгой стояла очередь, продавцы выдавали на руки только по два экземпляра.

Очень интересное издание выпустил государственный музей Л.Н. Толстого в 2010 году.

Проект готовился к столетию со дня смерти писателя и назывался «Он и Она» Под одной обложкой были напечатаны повести: «Крейцерова соната» Л. Н.Толстого, « Чья вина?» С.А. Толстой, « Песня без слов» С.А. Толстой и «Прелюдия Шопена» Л.Л. Толстого. Книга содержит яростную внутрисемейную полемику о природе и этических тонкостях супружеских отношений. Очень интересно одновременно читать и сравнивать мужественное, терпкое и резкое повествование «Крейцеровой сонаты» и женственный, оправдывающийся текст жены и сына. И опять мне повезло. Издание, для которого я награвировал три большие, тоже резкие и терпкие, ксилографии, было оформлено знаменитым дизайнером Александром Коноплёвым. Он мастерски скомпоновал из фрагментов моих этих гравюр многочисленные инициалы. Остроумно и деликатно изобретён им шмуцтитул «Он и Она». Этот же шмуцтитул, проходящий через всю книгу, великолепно работает как авантитул.

Я горд участием в этом уникальном и очень красивом издании.

В 2011 году я начал резать продольные гравюры для книги художника «Добродетели и пороки». В конце 2012 года я нарезал пятнадцатую гравюру. Семь смертных грехов трактовали многие художники, например, Василий Масютин, Жак Калло, Брейгель и другие граверы и живописцы. Но добродетель трактовать очень трудно, хотя существует и для них иконография. Большую часть энергии обратил я на создание образов непорочности, любви, милосердия и смирения. Эти довольно большие продольные ксилографии (25х25) стилистически суть нечто среднее между ваймарским экспрессионизмом ксилографий Василия Масютина и маньеризмом Никколо Больдрини.

И ещё раз, словно мне 25 лет, ко мне вернулся юношеский восторг творчества. В молодости была непрерывная эйфория открытий, опытов, «изобретений велосипедов», а теперь что? Почему прилетел тёплый весенний ветер надежд? Ведь всё, что было возможно изобрести в меру способностей, давно уж изобретено; все приёмы натренированы и, кажется, теперь остаётся только тихо работать с философским спокойствием, экономно расходуя энергию.

Думаю, причина новой лихорадки во время работы над циклом гравюр « Добродетели и пороки» очень проста. Задуманы доски большого формата, а ведь всю жизнь я гравировал миниатюры. Чем меньше размер гравюры, тем труднее попасть в масштаб изображения, а вот от масштаба зависит всё. Зависит организация плоскости листа, цвет, уверенный рисунок, общая захватывающая выразительность гравюры и даже техническая изысканность гравирования. Поиск масштаба подобен длительной, изнуряющей осаде.

Наконец пролом в стене зияет, и началась быстрая и свирепая резня. Рисунок мгновенно окончен и теперь остаётся сдерживать азарт и не позволить себе гравировать торопливо, максимально растягивая удовольствие.

А на большой доске попасть в масштаб гораздо легче. Некоторые композиции цикла, например, «Уныние» и «Зависть» были нарисованы экспромтом, прямо на доске, минуя мучительное эскизирование. Однако, на основании долгого опыта, я точно знаю: работа, рождённая в муках, доводившая порою до отчаяния, дольше отдаёт энергию зрителям.

Михаил Верхоланцев

Статья опубликована в каталоге художника "Золотая коллекция гравюры" 2018

|

|

|

Михаил Верхоланцев ИСПОВЕДЬ ХУДОЖНИКА

|

|

| |

24 апреля 1894 года на Первом Съезде Художников и Любителей Художеств в Москве прозвучал доклад «О значении гравюры в сфере искусства». Его читал Н.В. Баснин, известный коллекционер гравюр и рисунков старых мастеров. Доклад был опубликован тогда же в журнале «Артист». Н.В. Баснин фанатически любил офорт и резцовую гравюру, любовался оттисками только при свечах, мне это хорошо известно потому, что он приходится мне прадедом.

В докладе мой прадед призывал не путать благородный резец с пошлой репродукционной ксилографией, заполнившей все книги и журналы и, более того, он призывал исключить ксилографию из широкого понятия гравюра.

«Говоря о гравюре, мы должны и имеем основание предполагать только один род ея – гравюру на меди, объединяя под этим названием и получаемые с досок оттиски на бумаге. Гравюра на дереве в старину, несмотря на технические несовершенства, представляла из себя, по крайней мере, нечто цельное, интересное тем, что художник-гравер воспроизводил в ней самостоятельные мысли. Новая же лишена этих достоинств. Она ищет одного технического совершенства и потому дышит каким-то холодом».

Как огорчился бы мой прадед, узнав, что его правнук будет с энтузиазмом резать самшитовые, грушевые и березовые доски, реанимируя репродукционную технику! 3.1.

Торцовая ксилография была во времена прадеда самым удобным и дешевым видом репродукции. Она вытеснила из книг и журналов дорогую гелиогравюру и неповоротливую литографию. Потребность в ксилографах была огромна, и ксилографы, естественно, были, как правило, плохими рисовальщиками. Единственной целью их труда было максимальное многообразие тонов и максимальное приближение к фотографии. С изобретением растрового клише все они потеряли работу.

Начало двадцатого века ознаменовалось революциями. Сначала в Мексике, потом в России и, наконец, в Германии. По какой-то непонятной причине именно в этих революционных странах вновь вспыхнул интерес к обесчещенной было деревянной гравюре. Вспомним, как Георг Гросс и Макс Эрнст любили включать в свои коллажи оттиски дореволюционных ксилографий.

На освободившиеся торцовые доски с жадностью набросились профессиональные художники, не имевшие, впрочем, граверной выучки. В Германии это были экспрессионисты: Э. Барлах, Э. Нольде, К. Феликсмюллер, любившие также и продольную гравюру на дереве, приверженец АР ДЕКО Василий Масютин и сюрреалист Карл Рессинг. В России это были конструктивисты Николай Купреянов и Владимир Фаворский с учениками, а также приверженец АР ДЕКО Алексей Кравченко.

Несмотря на ужасающую бедность в обеих странах, издательский бум был невероятным. Художники испытывали огромное удовлетворение от того,что их авторские доски заверстывались рядом с литерами шрифтового набора и на другой же день гравюры выходили в свет, пропагандируя искусство среди широких масс трудящихся. Ведь именно ксилография, двоюродная сестра литер, наилучшим образом «работает» в среде высокопечатного набора. Тут и вспомнили о старых граверах-репродукционерах, которые были еще живы. Художники заметили, что сбивчивые, неуверенные движения карандашом, углем или кистью вдруг преображаются под штихелем аккуратного и педантичного гравера. Рисунок оживает в новом качестве. Художник горд, а авторство гравера в данном случае- не в счет. Какой он автор? Он и рисовать-то не умеет толком. Между тем, энергия гравера, вылизавшего каждый сантиметр небрежного рисунка, и создает это новое удивительное качество, делающее печатную полосу драгоценной. 3.2.

Когда издавался фундаментальный труд «История Гражданской войны»,были привлечены многие старые граверы-репродукционеры. Кто не помнит знаменитый рисунок А.Щеглова «Проклятие Временному правительству»? В детстве я не раз любовался им, но не знаю, обратил ли бы я на него внимание, если бы он не был награвирован.

Было бы ошибкой думать, что так называемый социалистический реализм – явление только советское. Предтечей этого стиля была «новая вещественность», родившая многие виды неоклассицизма и неореализма. То было всемирное поветрие.

Среди современных авангардистов есть немало художников-пересмешников, сделавших себе имя на осмеянии ушедшей цивилизации 3.3... Многих я знаю лично и был свидетелем того, как, выйдя из сословных низов, они были верноподданными соцреалистами , я видел, как трудно они становились на ноги, как вдруг однажды решились быть «актуальными».

Интересно, что многие первоклассные советские художники испытали обратную эволюцию, то есть, в молодости были «формалистами», как выражались в те времена, а под старость их «вразумила» жизнь.

А посреди толпы стоял гравировальщик,

Готовый перенесть на истинную медь,

То, что обугливший бумагу рисовальщик,

Лишь крохоборствуя, сумел запечатлеть…

Эти очаровательные своей угловатостью стихи Осипа Мандельштама посвящены Владимиру Фаворскому. Здесь с необычайной точностью нарисован портрет художника-гравера. Ясно видишь его умные глаза, критически или восторженно оценивающие события. Он не станет мусолить бумагу жирной сангиной или углем, он любит точный, информативно-образный рисунок. Он смолоду был явным конструктивистом, остроумным компоновщиком, но к концу творческого пути переродился в «реалиста», и это перерождение не было вынужденным, а вполне искренним. Рисунок его стал ватным, каким-то женственным, даже техника его гравирования стала невольно приближаться к репродукционной. По иронии судьбы лишь после этого перерождения он добился широкого признания и заслужил регалии, словно все только того и ждали, когда резвого конька укатают крутые горки. Потому поколение ксилографов шестидесятых годов воспитывалось на эстетике позднего Фаворского, оставив без внимания ранний, самый роскошный период его творчества.

Еще в студенческие годы, в 1958 году, мне довелось увидеть книгу Василия Масютина «Томас Бьюик», изданную в Берлине в 1923 году. Это был панегирик Бьюику и похвала ксилографии. Написанная сердечно и просто, она напомнила мне благородные статьи Н.Врангеля в журналах «Старые годы». Галопом помчался я в гравюрный кабинет ГМИИ им. Пушкина и заказал все о Масютине и о Бьюике. Довольно скоро мне принесли книгу с гравюрами Томаса Бьюика «Поэма об охоте», а вот с Масютиным вышла заминка. Похоже, мне просто не хотели его показывать, то ссылаясь на мою молодость, то на загруженность работников кабинета. После долгих, унизительных домогательств, наконец, так уж и быть, мне принесли две папки гравюр на дереве Василия Масютина. Я открыл их с трепетом и впал почти в беспамятство от невероятной красоты и необычности этих ксилографий. Много за мою жизнь мне довелось видеть Красоты / именно Красоты, говорю так потому, что теперь стесняются этого слова/, но никогда не забуду восторга, шока, испытанного мною тогда.

Василий Николаевич Масютин / 1884-1955/, на мой взгляд, стоит в одном ряду с такими мощными художниками как Борис Григорьев, Кузьма Петров-Водкин, Владимир Фаворский, Марк Шагал. Почему же он вычеркнут из истории русского искусства? В фундаментальном труде М.И. Флекеля «От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой» о Масютине не сказано ни слова. Тому есть несколько причин: его мать была немкой, он эмигрировал сначала в Ригу, а потом в Берлин, он был сторонником украинского сепаратизма, он не покинул Германию с приходом к власти фашистов. Когда Красная Армия вошла в Берлин, он с необыкновенной ловкостью стал портретировать жён высшего офицерства, именно в стиле соцреализма и тем избежал репрессий, полагающихся всякому колобрационисту. Но пришла пора собирать камни, какими бы ни были политические воззрения художника, мы должны научиться дорожить пластическим наследием, созданным трудом наших соотечественников.

Всю жизнь восхищаясь творчеством Масютина, я никогда не видел ни его фотографий, ни автопортрета, и вот передо мной фото портрет художника времен Веймарской республики, когда он иллюстрировал Пушкина, Чехова, Блока и Алексея Ремизова. Ничего особенного нет в финно-угорском бритом лице. Брахицефал, очки –велосипед, губы горькие, смахивает на уездного бухгалтера двадцатых годов, недостает только белого картуза и толстовки. Полная противоположность бородатому Фаворскому, мудрому и важному пророку. И это мой давний кумир! Как часто художник расходует всю энергию на бесконечную работу, не оставляя ни капли этой энергии на постройку своего импозантного имиджа. Ему глубоко безразлично мнение о себе современников и, тем более, потомков, зато к работе он относится как к молитве. Он скромен, он серенький воробей, он не отращивает усов и не закручивает их в тонкие жгутики, никто не наградит его обветшалым словом гений. 3. 4

Другим моим кумиром был Чарльз Томпсон /1791-1843/, последователь знаменитого Томаса Бьюика. Гравируя на торце, Бьюик все еще хранил воспоминания о медной доске, поэтому техника его слишком разнообразна и сбивчива. Чарльз Томпсон, в отличие от Бьюика, стопроцентный ксилограф. Я впервые увидел его волшебные миниатюры в довоенном Детгизовском издании Хроник Шекспира. В 1970 году мне посчастливилось купить в букинистическом магазине восемь томиков французских поэтов и прозаиков, изданных в Париже в 1817 –1821 годах. К моему величайшему восторгу эти книжечки были иллюстрированы Томпсоном! Каждую гравюру я изучил под увеличительным стеклом, это и была моя школа, мой тренинг. Томпсон не владел изобильным разнообразием технических приемов, а может быть, и не считал нужным изобретать их. В этом его преимущество пред ксилографами следующих поколений: пред Порре, пред Андрью, Бестом и Лелуаром, пред Пизаном и Паннемакерами. В самом деле, все они, начиная с Порре, резко увеличили арсенал технических приемов гравирования, а в этом было много соблазнов, приблизивших эпоху эклектизма. К примеру, белый перекрестный штрих, так широко применявшийся в поздней репродукционной ксилографии, помогал избегать « белых дыр», помогал иллюзионистскому вторжению в трехмерное пространство изображения, но за это коварно и неуклонно разрушал плоскостную орнаментику гравюры. Томпсон же был сдержан, сохранял чистоту и лаконизм приемов, он был последним в девятнадцатом веке ксилографом безупречного вкуса и стиля. Он умел виртуозно распоряжаться отношениями белого, черного и серого, ни у кого из ксилографов, ни до, ни после него, не встречается такого красивого серого. Его владение тон штихелем неподражаемо, его рисунок изыскан и интеллигентен.

У всякой работы, даже самой творческой, есть много рутинных, нудных моментов, которые необходимо перетерпеть. У ксилографа, мне кажется, таких моментов не бывает. Доска так тепла и красива, что все процессы, от шлифовки доски до тиражирования гравюры, доставляют работнику физическое удовольствие. 3.5 Когда же штихель плавно режет упругую поверхность дерева, вьется аппетитная стружка, черное отступает под натиском серого и белого, тогда тихая радость переходит в восторг и приходится себя сдерживать. Удовольствие от резьбы обязательно передастся оттиску, этому меня научили Масютин и Томпсон. Особое удовольствие гравирование доставляет в тех случаях, когда над душой висит неприятная, но необходимая обязанность, такая работа, не выполнить которую просто нельзя. Вот тогда, воруя у самого себя время, приятно сесть за работу, тогда гравируешь со сладострастием, и невозможно оторваться. . В такие моменты получаются самые талантливые места гравюры. Я не могу отказать себе в удовольствии гравировать, хоть давно знаю, что гравюра на дереве - безнадежный анахронизм. Наваливающаяся со всех сторон информация ярка, как электросварка, бьет по уху, как петарда, вспышки и хлопки и там и сям, певец должен форсировать звук, художник должен хватать зрителя за глаз. Тут уж не до тихой гравюры.

Какой будет книга в грядущих столетиях? Стереоскопической и стереофонической? Кто увидит миниатюру Томпсона в будущем хаосе? Увидят, я надеюсь. Мне представляются будущие обитатели нашей планеты людьми издерганными бесконечными стрессами, с психическими отклонениями от нормы. Ради духовного равновесия они будут покупать книжечки стихов А.К. Толстого, например, или Метерлинка, изданные способом высокой печати, с золотым обрезом, в тисненом переплете и обязательно иллюстрированные гравюрами на дереве. Покупать эти дорогие вещи они будут в аптеках.

Михаил Верхоланцев

Статья напечатана в каталоге художника

"Золотая коллекция гравюры"

2018

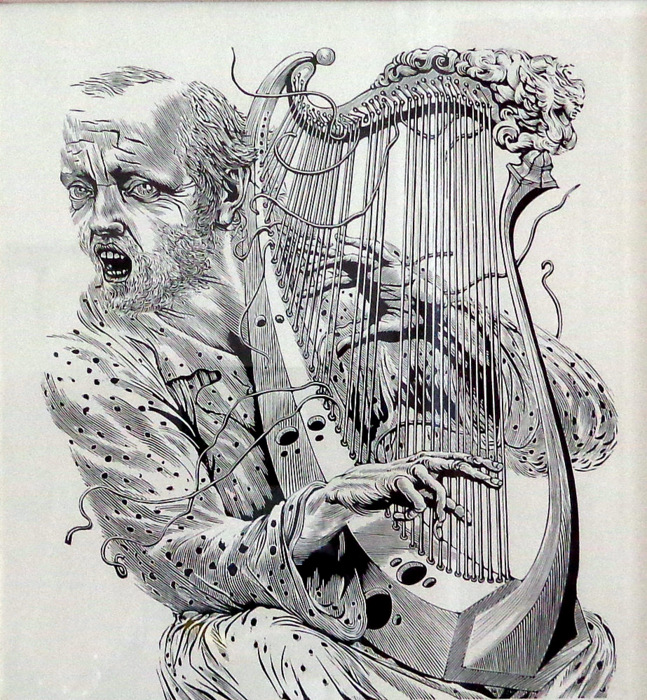

М. Верхоланцев "Автопортрет с арфой" - 1995 |

|

|

|

Михаил Верхоланцев О МУЗЫКЕ И О СЕБЕ

|

|

| |

Задумывался ли я когда-нибудь, почему занимаюсь изобразительным искусством? Для чего живу? Нет, не задумывался. Родился и живу. Ребёнок схватил карандаш, ему даже запах карандаша нравится, и рисует, высунув язык. Так и я, явилось острое желание рисовать и не рассуждаю. Я стараюсь быть серьезным в своём деле, юмор и пересмешничество мне претят, потому что Искусство сродни религии. Все мои предки по материнской линии так или иначе стремились к Искусству, даром что происходили из купеческого сословия. Павел Верхоланцев, мой прадед и дед Василий Павлович владели машиностроительным заводом на Пресне, а сестры деда держали частную гимназию, в которой учились дети С. В. Рахманинова. Верхоланцевы были очень дружны с С. Рахманиновым и боготворили его. По моде того времени у сестер Верхоланцевых был семейный неаполитанский квартет две мандолины, мандола и гитара. Мой прадед Василий Баснин (1799-1876), иркутский голова, дружил со ссыльными декабристами, опекал их. Сохранились акварели Н. А, Бестужва и П. И. Борисова, написанные по заказу В. Н. Баснина. Он ловко играл на фортепьяно и коллекционировал гравюры и рисунки старых мастеров. В его собраниях были рисунки Пальмы, Тьеполо, Прокачини, Чиголи, Гвидо Рени, Миньяра, Анжелики Кауфман, Грёза, Буше… и это в Иркутске сороковых годов! Баснины в одном из колен породнились с потомками бурята Хрисанфа Кандинского. Прадед Николай Васильевич Баснин (1843-1918), жил некоторое время в Париже, брал уроки композиции у Гектора Берлиоза, публиковал свои романтические сонаты для виолончели и фортепьяно. В Париже он женился на красивой ирландке Элизабет Вильямс, кузине художника- прерафаэлита Ч. Коллинза. Баснинская коллекция рисунков и гравюр была национализирована в 1920 году и теперь хранится в гравюрном кабинете ГМИИ имени А. С. Пушкина. Дочь Н. В. Банина и Э. Вильямс Анна Николаевна Баснина-Верхоланцева (1979-1947) училась в Строгановском училище и была хорошей витражисткой. «Ни красотой, ни талантом Вас Бог не обидел», - говорил ей инспектор училища Станислав Ноаковский. Она рано овдовела ( мой дед Василий Павлович Верхоланцев, умер от испанки в 1918 году), но работая оформителем, поставила на ноги двух дочерей и сына. Её сын, мой дядя Василий Васильевич Верхоланцев учился в Московской консерватории у Б.Л. Яворского и у К. Н Игумного, бежал за границу и там встречался и дружил с Сергеем Рахманиновым, а когда началась война бежал из Франции в Швейцарию вместе с женой –немкой. Умер в Цюрихе. Моя мать, Нина Васильевна Верхоланцева (1908-1978) училась в студии АХР у И. Машкова, но после бегства за рубеж брата была отчислена из студии «за буржуазное происхождение» и тогда поступила в Ленинградскую Академию художеств. Она была очень спортивна, знала наизусть «Облако в штанах» В. Маяковского и писала в духе Петрова-Водкина. Арест и расстрел её мужа М. О. Зюка (1898-1937), командира-комиссара 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, скомкал всю её жизнь. Я родился до расстрела отца в апреле 1937 года. Мать упорно добивалась вызволения из Бутырки мужа, пыталась доказать непричастность к заговору с целью покушения на Ворошилова, но тщетно. Эти хлопоты привели лишь к тому, что ее арестовали, пытали и выслали в поселок Весьегонск Калининской области вместе со мной грудничком и с моим пятилетним братом. В годовалом возрасте я заболел туберкулёзом позвоночника и почти шесть лет провел в больницах, лёжа на спине в гипсовой форме и глядя в потолок. Быть бы мне горбуном, но, слава Богу, медицина тогда была добросовестной. Мать не торопилась взять меня, и я был уверен, что юная колхозница, изображенная на марках, как раз и есть моя красивая мама. Но в сентябре 1944 года за мной приехала крепкая, некрасивая женщина, замученная голодом и непосильной работой. Я старался не даться ей в руки, убегая ползком. В Весьегонске я увидел брата, который также не особенно понравился, и бабку, уже прикованную к постели полиартритом. Бабка, помнится, прослезилась, увидев мои ноги спичечной толщины. Я был физически недоразвит, мал для семи лет, ходить не умел, был дик, эгоцентричен, прилипчив и, вдобавок, изводил всех непрерывным пением. С поспешностью таракана я пополз к шкафу, но был остановлен, потому что в шкафу торчало разбитое стекло, Боже, какой манящий книжный беспорядок в огромном шкафу: тут и «Души чистилища» Джованни Беллини; тут и Чехонинские серпы с молотами изумительной красоты, тут и «Битва десяти голых» Поллайоло! В первую же неделю домашней жизни мне посчастливилось свершить тяжкое преступление. Драгоценные колонковые кисти фирмы «Пеликан» я построил по ранжиру и постриг ножницами упругие острые кончики у всех до одной. Домашние взвыли и были близки к панике. Едва научившись ходить, я взялся бродить по улице Карла Маркса, придерживаясь заборов, чтобы не упасть. Если становилось уже совсем скучно, то останавливался и запевал для поддержания духа. Собирался изумленный народ, но это ничуть не смущало, напротив, я был рад многочисленным слушателям. «Чей это заморыш» - сыпались вопросы в антрактах. «Да это же учительницы сын, которая враг народа». Бывали издевки и насмешки, но и подкармливали, кто хлебом, кто жмыхом, а кто и козьим молоком. Бывало, приходили похоронки с фронта, тогда несчастная семья приглашала меня на поминки петь печальные партизанские песни. Я знал множество песен войны, старался изо всех сил, и слушатели плакали все поголовно. За работу мне наливали блюдечко постного масла, крошили в него черствый хлеб и, я жадно уплетал свой гонорар, все молча и сурово ждали новых песен. Проведав, что я почти побираюсь, мама пришла в ярость и категорически запретила мне петь на улицах и на поминках, дабы не увеличивался позор семьи. Лето 48 года было необыкновенно красивым. Зной, белый раскалённый песок, сосны ветровых форм, высоченные облака выстраивались в причудливые протуберанцы. Смотришь в небо и всё кажется, будто этот застылый миг есть канун какого- то чудесного свершения. Счастье, счастье. вот-вот тихо снизойдет к нам, и небо подает тому знаки. Зима грянула морозом за сорок градусов. Воздух вкусный и звенит. Звёзды приблизились. Наступил голод. Лендлиз сьеден весь. Но удивительное дело: наше голодное поколение выросло очень атлетичным. Именно оно в Мельбурне и в Риме добыло славу Советскому спорту. Летом 48 года я уже прилично бегал и с удовольствием дрался. Вернувшись однажды домой затемно, с очередным фингалом под правым глазом, я опустил замершие и гудящие ноги в таз с горячей водой. В тот момент по радио давали концерт французского рабочего хора. Хор пел чудесную, невероятную музыку. Как теперь, спустя много лет, я предполагаю, то была музыка Гийома де Машо или может быть Джона Данстейбла. Тогда я был потрясен. Неземное, потустороннее состояние в летних сумерках увеличилось еще тем, что музыка имела странное сходство с нашими деревенскими песнями. Тогда в 48 году, моё музыкальное воспитание было нулевым, однако с этого момента я решительно отринул шлягеры Бизе, Гуно, Верди и стал лелеять иную, ещё неясную музыкально пластическую мечту. Помыл ноги в остывшей воде и встал совсем другим человеком. Не умея ответить этой странной загадке, Этому чудесному импульсу, я принялся жадно рисовать. Нет, много рисовал я и до этого переломного дня, но по-детски несерьезно. Синодское сражение, крейсер «Варяг», битва при Балаклаве, гибель Нахимова, матрос Кошка, эпизоды войны северных и южных штатов за освобождение негров - вот темы, волновавшие меня до чудесного дня. Теперь же пошла фантастическая архитектура городские и лесные пейзажи с натуры, мистические мотивы, родственные иллюстрациям Дудле и Метерлинку. Повзрослев и поступив в Строгановское училище, я ждал новых откровений, только от музыки, покупал кипы нот, штудировал их, и каждая расшифрованная и понятая мною тема, интонация, гармонический оборот немедленно трансформировалась в свой изобразительный эквивалент. Весь 1958 год прошел под знаком Рамо, «Энгармонизм» из 6 –го концерта звучал в ушах при подготовке курсового проекта; «Призыв птиц» породил много изображений. Орфея, окруженного птицами. Через год я услышал «Призыв птиц» Рамо в трактовке швейцарской клавесинистки Изабеллы Неф, гастролировавшей в Москве. В этом же году я попал на концерт гамбиста Б. В. Доброхотова. В ансамбле со своими студентами он играл расшифровки эллинистической и византийской музыки. Лишь в 1964 году мечта об образах античного музицирования разрешилась в гравюру на дереве «Арфистка». Позже я не раз повторял эту композицию, но на холсте маслом. Теперь это был Давид-псалмопевец с арфой. В 1961 году окончил Строгановское училище по специальности проектирования мебели и интерьеров, но не стал новым Чиппендейлем и очень жалею об этом. Темой диплома было малогабаритное пианино и стул к нему. По моим чертежам был изготовлен совершенно прозрачный корпус из толстого акрила с тем, чтобы была видна вся механика, двигающаяся во время игры. Стул напоминал некое насекомое. Меня обвинили в сюрреализме, однако защита диплома прошла удачно. В начале шестидесятых я умел петь несколько граундов Перселла под собственный аккомпанемент на мандоле и пел в контртеноровой манере. Записи Альфреде Деллера появились у нас только в 66 году. В семидесятых годах было награвировано мною множество мелких торцовых ксилографий. Эту долгую работу сопровождали пластинки с музыкой Андреа Габриэли и Джона Дауленда, что вполне соответствовало тогдашнему моему увлечению маньеристами. Лишь в 1991 году мне удалось освободиться от бремени этих увлечений при помощи двух фундаментальных гравюр «Ричеркар на темы Россо» и «Фантастический автопортрет с Джованни Габриели». В 1976 году я даже женился не певице и хормейстере Ольге. Моя жизнь круто изменилась. Работа стала чередоваться с концертами. В 42 года я начал учиться играть на лютне. В 1983 году в Сангасте, близ Тарту мы дали концерт из произведений XIVвека: Джованни де Флоренциа, Якоба де Болониа, Джона Данстейбла, Гийома де Машо и несколько анонимов. Когда подросла дочь, к ансамблю сопрано, контртенор, лютня прибавилась ещё и флейта. До знакомства с женой я знал всего две русские песни из сборника А. Лядова и две народные песни из сборника В. Трутовского и всё, а она открыла новый, совершенно незнакомый мне мир фольклора средней полосы России. То, что я когда-то краем уха слышал в Весьегонских деревнях, теперь лежало передо мной в виде драгоценных нотных партитур и можно было насладиться каждой партией. Чтобы хоть немного выразить чувства, вызываемые деревенской песней средней полосы России с её ладовой сложностью, неожиданными вступлениями голосов, изощренностью распевов, острыми квартами, мерцающими секундами, я взялся за гравюру «Феб и Пан». Над рисунком пришлось возиться необычно долго. Мне хотелось добиться такой острой и неожиданной композиции, чтобы она производила впечатление дурашливой спонтанности, чтобы лишь опытный глаз мог заметить чёткий, точный план в организации цветовых пятен. Первый оттиск всегда разочаровывает. Жена воскликнула: «Но, это же Шнитке»! В самом деле, гравюра была исполнена излишним сарказмом. Двадцать лет спустя, в 99 году, я решил взять реванш, написал акварелью три разные композиции на тему «Феб и Пан» и шесть полотен маслом. И снова непрошеный юмор, будто я вдохновлялся не печальной русской песней, а бодрой кантатой Баха «Феб и Пан, только несмешливый Момус заменен любителями «попсы и снобами. В 86 году я увлекался виуэлистами, много играл на лютне Л. Милан, А. Мударру, Э Вальдеррбано, но особенно любил фантазию Луиса Нарваэса на тему Жоскена Депре «Тысяча жалоб». Меланхолическое повествование пьесы успокаивало меня и одновременно побуждало к работе. Под сенью этой музыки следовало бы создавать грустные ландшафты с руинами, я же сделал горячую композицию «Урия уходит». Эта тема волновала меня долго. Я сделал три литографии, не менее десяти акварелей и одно масло на эту тему. Меня обвиняли в подражании Дали, однако, я никогда им не увлекался. Впрочем, большинство любителей живописи и не знает других сюрреалистов. Довелось мне петь и в церкви на правом клиросе. Никогда не забуду вснощного бдения. 103 псалом прослушал как во сне, но первый же услышанный мною догматик Петра Турчанинова словно молния прошил меня на насквозь. Как в детстве на меня обрушилось беспричинное счастье, которое называют благодатью. Я полюбил клирос всей душой, даже на некоторое время забросил работу. Лютня обиделась, рассохлась и дала трещину. В церкви я много раз был счастлив. Часто после какого-нибудь прокимна или хурувимской песни, возвращалась благодать. Я дорожил такими моментами, всякий раз надеялся на их новый приход. Подобие этой благодати нам сообщает абстрактнейшее искусство - музыка. Всю жизнь я пытался зафиксировать этот неуловимый миг на плоскость листа или холста. Ни разу не упомянуто здесь о влиянии на мой пластический язык других художников. Конечно же, они были очень сильны, но логику этих влияний определяла только музыка. Специально чурался я модных «актуальных» манер и поз, был подчеркнуто консервативен, чтобы не спугнуть нежный, зыбкий, мерцающий и благодатный момент музыки.

Михаил Верхоланцев 2002

статья из каталога

Михаил Верхоланцев.

Живопись, графика.

МСХ, Московская экспериментальная студия имени И. И. Невинского

|

"Феб и Пан"

|

"Орфей среди зверей"

|

|

МИХАИЛ ВЕРХОЛАНЦЕВ. Выставка "ИНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ"

ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ

КАРТА САЙТА

|

Сайт создан в системе uCoz

|

|

|